ブログ

感染症対策研修と新しく入られた理学療法士さんの紹介‼

先日、事務所にて感染対策委員会による研修会が行われました。

ご利用者さまに発熱がみられた場合の訪問対応や、感染症が疑われる際に着用する「感染防御セット」について、実際に着用しながらデモンストレーションと説明を受けました。

感染防御セットの例 感染防御セット

着用イメージ

着脱時の注意点や、万が一の場合の対処法についても意見を出し合い、スタッフ一同、改めて感染対策の重要性を確認することができ、とても有意義な研修となりました。

今後、ご利用者さまのご自宅へ訪問する際、感染の懸念がある場合には、このような装具を着用して対応させていただくことがございます。

少し仰々しい見た目に感じられるかもしれませんが、ご利用者さまとスタッフ双方の安全を守るためのものですので、何卒ご理解・ご了承くださいますようお願いいたします。

1月より新しく理学療法士さんが入社されましたので一言

初めての訪問リハビリで慣れないことばかりですが、利用者様やそのご家族に寄り添った支援を提供できるよう努力してまいります。

よろしくお願いします!

年の瀬が迫り、今年も残りわずかとなってまいりました!

今年もいよいよ最後の月を迎えました。

日を追うごとに寒さも増してきましたが皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

今回は取得した資格について看護師が発信します。

リンパ浮腫専門医療従事者の資格を取得しました。

この資格はチーム医療としてリンパ浮腫でお困りの方へ、リンパドレナージ・スキンケア・弾性着衣や弾性包帯を用いた圧迫療法・日常生活の指導などを行う専門家のことです。リンパ浮腫だけではなく、様々な浮腫でお困りの方にも対応が可能です。

必ず主治医の先生からの指示や許可が必要となりますが、お困りのことがあればご相談ください。

先日、忘年会が開催されました。

会場はホテルのビュッフェ。

きれいなイルミネーションと見た目にも美しいおいしいお料理やお酒を堪能しました。

かわいいデザートもたくさん並んでいて、職員一同大満足な時間をすごすことができました。

今年も残りわずかですが、元気に乗り切ります。

免疫力をあげるおはなし

気づけば11月、急激な気温の変化が感じられる季節になりましたね。

昼と夜の寒暖差が大きくなり、朝の冷え込みが身に染みるようになりましたね。

季節の変わり目は自律神経が乱れやすく、体調を崩しやすいので、免疫力をあげ、しっかり体調管理をして楽しく過ごしたいですね。

免疫力とは、細菌やウイルスなどの異物から体を守る防御機能のことです

免疫力を高めるには、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレスの少ない生活など、健康的な生活習慣を送っていることが大切です。

また、体を温めている人や、よく笑う人、腸内環境が良好な人も免疫が強いと言われています。

加齢やストレス、睡眠・運動・栄養不足などにより免疫力が低下すると、以下のような症状が現れることがあります。

★風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすい

★感染症の症状が重くなりやすく治るまでに時間がかかる

★疲れやすく、体力が回復しにくい、慢性的な倦怠感が続く

特に高齢者は基礎疾患を持っている方も多く、免疫力が低下すると、思わぬ不調につながることもあります。

そのため、日頃から免疫力を高める食生活を心掛けていきましょう。

★免疫力を高める食べ物の例

1.タンパク質

・働き:免疫物質の元になるため、免疫力維持に不可欠です。

・食品例:肉(鶏むね肉、ささみなど)、魚類(アジ、サバ、イワシなど)、

卵、大豆製品(豆腐など)、乳製品。

2.ビタミン

●ビタミンA:粘膜を丈夫にし、ウイルスや細菌の侵入を防ぎます。

・食品例:緑黄色野菜(にんじん、かぼちゃ、ほうれん草など)。

●ビタミンC:抗酸化作用があり、免疫細胞の働きをサポートします。

・食品例:柑橘類、キウイ、パプリカ、じゃがいもなど。

●ビタミンD:免疫細胞の働きを活性化します。

・食品例:魚介類、きのこ類(特にキクラゲ)、卵黄など。

●ビタミンE:強力な抗酸化作用で細胞の老化を防ぎます。

・食品例:アーモンドなどのナッツ類、アボカドなど。

3.腸内環境を整えるもの

●発酵食品:腸の免疫細胞を活性化させます。

・食品例:納豆、味噌、ヨーグルト、キムチ、ぬか漬けなど。

●食物繊維:腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えます。

・食品例:海藻類、きのこ類、野菜、果物(特にバナナなど)。

4.その他

●亜鉛:免疫細胞の生成や働きに関わります。

・食品例:魚介類(かきなど)、肉類(豚レバーなど)、豆類など。

●香味野菜:体を温める効果があるため、温かいスープなどで摂ると良いでしょう。

・食品例:しょうが、にんにく、ねぎ、ニラなど。

あったかくておいしいものを食べて、寒さに負けない体づくりをしていきたいですね。

感染症のおはなし

朝夕はようやく過ごしやすくなってまいりました。 皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

今回は冬が近づいてくると流行する感染症のおはなしをします。

冬は多くの感染症が流行します。

風邪、インフルエンザ、ウィルス性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎などなどです。

こうした感染症にかかると日常生活に支障がでて、お仕事をお休みしないといけなくなったり、

特にご高齢者の場合は食欲もおち、体力が低下して、肺炎や脱水症になりやすく、命に関わることもあります。

冬に流行する感染症

【インフルエンザ感染症】

インフルエンザウィルスを病原体とする急性の呼吸器感染症です。

毎年約1千万人、約10人に1人が感染しています。

発症すると38℃以上の高熱、頭痛、寒気、筋肉痛、関節痛、だるさ、食欲

不振などの全身症状がみられます。発症から6時間経過しているとインフ

ルエンザ検査が正確に行えます。

このウィルスの予防にはアルコール消毒が効果的です。

【感染性胃腸炎】

ノロウィルスなどの病原体を原因とする感染性の強い胃腸炎です。

感染性胃腸炎の中で3~5割はノロウィルスが原因といわれています。

発症すると激しい嘔吐や下痢、腹痛、発熱がみられます。

このウィルスの予防には次亜塩素酸ナトリウム(塩素系消毒剤)が効果的です。次亜塩素酸ナトリウムを使用する際、ゴム手袋を着用しましょう。

直接肌に触れると肌荒れします。

●次亜塩素酸ナトリウム(塩素系消毒剤)の家庭での作り方

①500mlのペットボトルに水を半分ほど入れます。

②漂白剤10mlを入れます。

③500mlになるように再度水を加え、ふたをしてよく振り混ぜ合わせれば完成です。

※作り置きは24時間程度。必要分だけ希釈して使いきる方が望ましい。

【溶連菌感染症】

A群溶血性レンザ球菌によって引き起こされる感染症です。

発症すると発熱(38℃以上)、のどの痛み、イチゴ舌、全身発疹、皮膚

落屑がみられます。一般的に抗生剤を5~10日ほど服用して治療します。

アルコール消毒が効果的なので予防のため消毒をしっかり行いましょう。

【マイコプラズマ肺炎】

肺炎マイコプラズマという微生物の影響で起こる呼吸器感染症です。

発症すると、個人差はありますが発熱や頭痛、倦怠感など風邪と同じ

ような症状がみられます。その後乾いた席と痰が少し出て徐々に悪化して

いきます。

マイコプラズマ肺炎患者の約8割は14歳以下です。

アルコール消毒が効果的なので予防のための消毒を行いましょう。

こうした感染症にかかったときには無理せずご自宅でゆっくり過ごすのが正解です。

症状があまりに辛い場合や長引く場合は医療機関を受診するようにしましょう。

「ウィルス感染症」には抗生物質は効きません。

菌による「細菌感染症」は抗生物質が有効ですがどの感染症も何より予防が大切です。

ご自身でもできる予防策

●手洗い、消毒

せっけんでしっかり手を洗い、消毒をしっかりしましょう。

●マスクの着用

飛沫感染の予防にマスクを着用しましょう。●栄養と睡眠、適度な運動

バランスの良い食事と睡眠は健康維持の基本です。適度な運動は感染症を減らすことがわかっています。

感染症を知ることで予防にもつながります。

今年もあと2か月半。元気に過ごしていきたいですね。

健康保険証が「マイナ保険証」に変わるおはなし

まだまだ暑い日が続きますが、朝晩は少し涼しくなってきましたね。

みなさまいかがお過ごしでしょうか。

今回は健康保険証が「マイナ保険証」に変わるおはなしをします。

~受診時のご不安を減らすために、今から知っておきたいこと~

現在、国の方針により、これまで使用していた健康保険証は順次廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」へ移行が進められています。

この制度変更にあたり、

「今まで通り病院を受診できるのか」

「何か手続きをしないといけないのか」

「マイナンバーカードを持っていない場合はどうすればよいのか」

など、不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は制度のポイントや安心して受診いただくための情報を、厚生労働省の公式情報とあわせてご紹介いたします。

■ マイナ保険証とは?

「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みです。

病院や薬局の受付で、マイナンバーカードを専用の機械にかざすことで、本人確認や保険資格の確認が行われます。

制度について詳しくは、厚生労働省が公開している特設サイトをご覧ください。

■ マイナ保険証を使わなくても受診は可能です

制度が変わるとはいえ、マイナ保険証をまだ利用していない方も、引き続き医療機関を受診することは可能です。

たとえば、以下のような場合でも受診できます。

・マイナンバーカードをまだ取得していない

・利用登録をしていない

・カードを忘れてしまった

その際には、従来通りの健康保険証などで対応することになります。

詳細な受診方法については、以下のページで確認いただけます。

▶︎ 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省

■ 2025年9月からはスマートフォンでの利用も可能に

今後はさらに利便性が高まる予定です。

2025年9月19日より、機器の準備が整った医療機関・薬局で順次スマートフォンをマイナ保険証として利用可能となる予定です。

スマートフォンに専用のアプリを導入することで、カードを持ち歩かなくても医療機関で本人確認ができるようになります。

※対応機種や利用方法については、今後順次発表されます。

詳しくは、下記の案内をご覧ください。

■ 制度について不明な点がある場合は

制度についての疑問点がある場合には、国が提供するチャット形式の自動応答サービス(チャットボット)を利用することもできます。

専門的な内容でも、画面上で簡単に質問できるようになっています。

▶︎ マイナンバー・医療保険に関するチャットボット

■ 最後に

制度の移行にあたり、不安や戸惑いを感じる方も多くいらっしゃるかと思います。

ただし、現在すぐにマイナ保険証を使わなければ医療機関にかかれないということはありません。

大切なのは、正しい情報を知り、段階的に備えておくことです。

ご自身のペースで、少しずつ準備を進めていただければ十分です。

まずは、マイナンバーカードの取得、そして健康保険証としての利用登録をご検討ください。

ご利用者さまからの素敵な贈り物🎁✨

こんにちは、ピース・トラスト訪問看護ステーションです。

先日、とても嬉しい出来事がありましたのでご紹介させていただきます😊

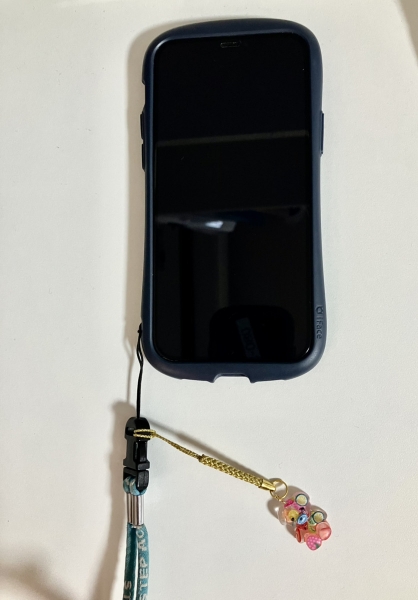

長くご利用いただいているAさまが、なんと職員全員に手作りのキーホルダーをプレゼントしてくださいました!

ひとつひとつ丁寧に作られたキーホルダーは、色とりどりでとってもかわいらしく、私たちも思わず笑顔に☺️

いただいたキーホルダーを仕事用のスマートフォンに付けて、毎日大切に使わせていただいています📱✨

見るたびに、Aさまの温かいお気持ちが思い出され、私たちの励みになっています。

Aさま、本当にありがとうございました!

これからもご利用者さま一人ひとりとの関わりを大切に、心のこもった看護を届けてまいります。

8月18日 9:29

土用の丑の日のおはなし

毎日うだるような暑さが続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

今年の梅雨明けは例年より早い6月27日でしたね。

梅雨前線が弱まりながら東日本の南海上に南下し、西日本各地では、一斉に梅雨明けをしました。

沖縄・奄美地方と同様、西日本も平年より早い梅雨明けだったようです。

暑さに負けないように、体を整えながら過ごしたいですね。

今回は精をつけて夏を乗り切れるように土用の丑の日のおはなしをします。

2025年の土用の丑の日は7月19日と7月31日です

そもそも土用は年に4回あり、夏の土用は立秋の前18日間をいい、この期間の子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・・・の丑の日を“土用の丑”といいます。

土用の丑の日には、「う」のつく食べ物を食べて精をつけ、無病息災を祈願するもの

でした。丑の日にうなぎを食べるようになったのは、江戸時代の学者である平賀源内の発案が発端とも言われています。

うなぎは、たんぱく質や疲労回復に役立つビタミンB2などを豊富に含んでいるため、夏バテ防止や食欲不振の解消につながると考えられ、食べられています。

うなぎに含まれる豊富な栄養素とは?

★ビタミンA:免疫力向上、美肌効果、アンチエイジング効果が期待できます.

★ビタミンB群:疲労回復、集中力向上、精神安定作用が期待できます.

★ビタミンD:骨や歯を丈夫にする効果があります.

★ビタミンE:血管を健康に保ち、老化を防ぐ効果が期待できます.

★DHA・EPA:血圧を下げる、炎症を抑える、動脈硬化を予防する効果が期待できます。

うなぎの他の「う」のつく食べ物には、クエン酸による疲労回復や食欲増進ができる

“梅干し”、身体のほてりを冷まし、利尿作用でむくみをとる“瓜”類のすいか・きゅうり・冬瓜、食欲がなくても食べやすく消化吸収の良い“うどん”などがあります。

「う」のつく食べ物の他には、「土用しじみは腹の薬」といわれて、みそ汁などにして

食べていました。

「うなぎと梅干しは食べ合わせが悪い」といわれることがありますが、科学的根拠はありません。高級なうなぎを食べる時に安価な梅干しを食べるなんて…とか、梅干で食欲を増してしまいうなぎを食べ過ぎないように…などからの迷信です。

身体によいもの、元気の出るものを食べてこの暑い夏を乗り切りましょう。

いよいよ梅雨の季節!カビに関するおはなし

今年も梅雨入りが発表されました。どんどん春の過ごしやすい期間が少なくなり暑くなるのが早くなりました。体に負担もかかるこの季節皆様いかがお過ごしでしょうか?

日本は年間を通じて湿度が高い気候ですが、特に梅雨の時期になると更に湿度が上がりカビが生えやすくなります。

カビの発生は、ただ不快なだけでなく、健康への悪影響も懸念されます。

高湿度がカビの成長にとって理想的な環境を提供するため、この時期は特に注意しなければいけません。

★カビにおける健康被害は?

カビは人体に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。カビの胞子を吸い込むことでアレルギー反応や呼吸器疾患を引き起こす、また、カビの毒素を摂取することで食中毒やがんのリスクが高まると言われています。健康リスクを避けるためには、カビの発生を予防し、適切に対処することが重要です。

【カビが人体に与える主な影響】

・アレルギー反応

・呼吸器疾患

・シックハウス症候群

・感染症

・カビ毒 (マイコトキシン)

カビを防いで健康的な生活を手に入れましょう。

カビは以下の4つの条件が揃っている場所に発生しやすくなります。

- 湿度

- 温度

- 栄養素

- 酸素

そのためカビの発生には気象が大きく関わってきます。

食中毒のおはなし

爽やかな五月晴れが続き、寒からず暑からずのよい季節がやってきましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて今回は食中毒のおはなしです。食中毒は5月から8月にかけて増える傾向にあります。気温が上がり、湿度も高くなる梅雨の時期は特に注意が必要です。

★梅雨時期の見えないリスク

~高齢者が気をつけたい食中毒と感染症対策~

梅雨の季節は、湿度と気温が高くなることで、食中毒の原因となる細菌やウイルスが繁殖しやすい環境が整います。特に高齢者は免疫力が低下していることが多く、軽い感染でも重症化しやすいため、日常の予防がとても大切です。

★食中毒の主な原因と特徴

細菌性(例:サルモネラ菌、腸炎ビブリオ、カンピロバクター)

→ 主に加熱不十分な肉や魚、生野菜などから感染。下痢、嘔吐、発熱などの症状が出ます。

ウイルス性(例:ノロウイルス)

→ 調理器具や手指を介して感染。非常に少量でも感染力が強く、高齢者施設では集団感染も。

★高齢者に必要な5つの予防ポイント

①手洗いは基本中の基本

②食材の「温度管理」に注意

③加熱は「中心部までしっかり」

④調理器具を清潔に保つ

⑤体調の変化に敏感になること

「いつもより元気がない」「軽い吐き気がある」などのサインを見逃さず、早めの受診を。特に高齢者は、下痢や発熱が続くと脱水症状を起こしやすいので注意が必要です。

梅雨の時期は見た目ではわからない細菌やウイルスが潜んでいます。「少しの注意」がご自身の健康を守る大きな力になります。ご家族と一緒に、食の安全や衛生管理を見直す機会にしてみてください。

冬の疲れを癒し、軽やかに春を迎える方法のおはなし

日差しが暖かくなり、春の訪れを感じる季節になりました。冬の間、寒さで体を縮こまらせ、代謝が落ちていた方も多いのではないでしょうか?春を元気に迎えるためには「腸のコンディションを整えること」が非常に重要なのです。腸は "第二の脳"とも呼ばれ、全身の健康を司る大切な臓器。腸内環境を改善することで、冬の間に溜まった老廃物を排出して肝機能を活性化させ、自律神経を整えることができます。今回は、「春の腸活 × デトックス」をテーマにおはなしします。

春の腸活 ~ 腸を整えてデトックスを加速させる ~

冬の間、腸の働きが鈍くなると、体に不要な老廃物が溜まりやすくなります。春の訪れとともに、腸の動きを活発にし、スムーズな排泄を促すことが大切です。

【腸を元気にする食材】

〇 発酵食品(ぬか漬け・味噌・納豆・キムチ)

〇食物繊維たっぷりの野菜(ゴボウ・レンコン・ブロッコリー・ワカメ・干した椎茸・大根・玉葱・茄子・薩摩芋など)

【腸の負担になるものは控えめに】

〇動物性脂肪(肉類・乳製品)

〇白砂糖(精製された甘味料)

〇アルコール

夜遅くの食事を控え、消化の良いものを心がけましょう

★春のデトックス ~ 冬に溜まった老廃物を排出!~

春はデトックスに最適な時期。特に「肝臓 × 腸のコンビネーション」を意識すると、効率的に毒素を排出できます。

【肝臓を整える食材】

〇 レモンやグレープフルーツ

〇 クエン酸を含む梅干し

今までのお話をまとめますと、

〇腸活で腸内環境を整え、冬の疲れをリセット

〇春のデトックスで肝臓をケアし、老廃物を排出

〇腸と自律神経を整え、春バテを防ぐ

春は新しいエネルギーを生み出す大切な季節。腸を整え、不要なものを排出し、軽やかに春を迎えましょう!

皆さんもぜひ、「腸活 × デトックス」を意識した春の養生法を取り入れてみてください。

今年の桜もきれいでしたね。天神川沿いの桜の下を歩いた時に撮った写真をおすそ分けです。